|

|

|

|

Vergleich: Fünf Linux-Distributionen für den Corporate DesktopLinux im Business-LookJens-Christoph Brendel, Florian Schießl |

|

Auf den ersten Blick wirken sie fast ein wenig uniform. Vielleicht macht das auch bei Linux-Distributionen der Business-Look: durchweg seriöses Outfit mit dezenten Icons vor einfarbigem Hintergrund, die Menüs gepflegt, die Auswahl der Applikationen konservativ. Solide, wenig Überraschungen. Nur ein Bewerber gibt sich ein wenig übereifrig: Ausgerechnet der Behördendesktop schaufelt sich vom Start weg mehr als ein Dutzend Icons auf den Schreibtisch, die zum Teil auch noch Dubletten ihrer Verwandten in der Startleiste sind. Der Benutzer gewinnt hier wenig, verliert aber womöglich bald die Übersicht.

Auf den zweiten Blick ist dann doch das eine oder andere interessante Accessoire zu entdecken. Noch deutlicher werden die Unterschiede zwischen den Kandidaten - Sun, Suse, Red Hat, Xandros und Behörden-Projekt -, wenn es um die inneren Werte geht: Teamfähigkeit, Bedienfreundlichkeit, Integrationsbereitschaft oder Sicherheit und - nicht zuletzt - die Preisvorstellungen.

Auch die Sprachkenntnisse der Bewerber offenbaren Unterschiede: Der Xandros Business Desktop 2 ließ sich nur außer Konkurrenz bewerten, weil er kein Deutsch spricht, was für die Mitarbeit in einem hiesigen Büro schon eine Voraussetzung ist. Auffällig sind auch ererbte Ähnlichkeiten: Suns Desktop basiert auf einer früheren Version von Suse, Behördenlösung und Xandros stammen von Debian ab.

Die Mehrzahl der Distributionen vertraut ihren Desktop KDE an, nur Sun und Red Hat bauen auf Gnome. Mit der Version 3.2.2 hat in der KDE-Fraktion die Behörden-Distribution die Nase vorn, alle anderen verwenden noch einen Vorgänger. Auch bei Gnome kommt bei keinem die neueste Version 2.6 zum Einsatz. So muss man vorerst auf einige der jüngsten Vorteile verzichten, zum Beispiel darauf, Dokumente direkt auf freigegebenen Volumes zu öffnen, statt sie zuvor umständlich auf den eigenen Rechner zu kopieren.

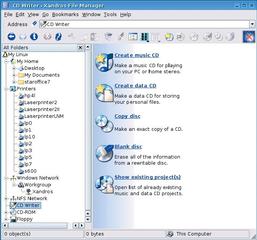

Die Zurückhaltung gegenüber den neuesten Entwicklungen spiegelt auch das Betriebssystem selbst wider: Durchweg werden 2.4er Kernel verwendet. Bei XFree verharren alle, vielleicht wegen des Konflikts um die Lizenzbestimmungen, bei Version 4.3. Xandros, das sich nach eigenem Bekunden als Ziel gesetzt hat, Windows-Umsteigern besonders entgegenzukommen, hat seine KDE-Variante modifiziert, sodass sie jetzt eine Suche nach Netzfreigaben (»Find Computers«) oder einen Event-Viewer nach Windows-Vorbild bietet.

Andere äußerliche Ähnlichkeiten mit Microsofts Betriebssystemen sind gewollt und verstehen sich als Angebot an Überläufer. Eine Authentifizierung gegen Microsofts PDC oder Active Directory ist möglich. Der angepasste Xandros-Filemanager integriert erreichbare Samba- und NFS-Shares in den Verzeichnisbaum und erlaubt es, CDs per Drag&Drop zu brennen.

Ansonsten taugt die Software-Auswahl noch nicht recht zur Nagelprobe, denn das Portfolio der Distributionen ist ziemlich einheitlich. Für die grundlegenden Büro-Aufgaben bieten alle Open Office an, Sun und Xandros in der kommerziellen Variante Star Office 7, die einige Detailverbesserungen einbringt. Mit Version 1.0.3 hinkt Suse den Mitbewerbern (Version 1.1) etwas hinterher.

Wer für spezielle Aufgaben auf Windows-Applikationen angewiesen ist, findet bei Suse und Xandros einen Workaround in der mitgelieferten kommerziellen Windows-Emulation Crossover Office. Nach Angaben der Herstellerfirma Codeweavers unterstützt sie mehr als 700 Windows-Programme.

Für die Projektverwaltung ist in allen Distributionen - mit Ausnahme der für die Behörden - Mr Project integriert. Alle verfügen auch über die Standardtools zum Umgang mit Datenformaten, die die Office-Suite nicht direkt lesen kann, etwa Bildbetrachter, Ghostview für Postscript-Files oder den Acrobat Reader für PDF.

Red Hat verwendet alternativ XPDF und der Behörden-Desktop KPDF - die allerdings beide keine Formulare ausfüllen mögen. Bilder kann man in jedem Fall mit Gimp bearbeiten. Für das in der Praxis sicher häufigere Problem, ein Diagramm zu zeichnen, bieten nur Suse, Xandros und Sun spezielle Software an (Dia, KFlowchart, JGraphpad).

Selbstverständlich sind Webbrowser und E-Mail-Programme in alle Desktop-Linuxe integriert, auch IRC-Software und Newsreader finden sich immer. Genauso ist ein LDAP-Client in jedem Fall dabei. Fasst man den Begriff Kommunikation etwas weiter, hält der Behördendesktop jedoch nicht mehr mit: Eine Terminalemulation für die Verbindung zu IBM-Mainframes oder Clients für SAP oder Windows-Terminalserver (Citrix, Rdesktop) bietet nur die Konkurrenz.

Von Windows-Rechnern freigegebene Volumes stellen keine Distribution vor Probleme, aber nur Xandros hat ein Tool (NCPFS) zu Hand, um auch Netware-Shares zu mounten. Neben den üblichen Desktop-Utilities (also Taschenrechner, Notizzettel, Entpacker oder Wörterbuch) hält jeder der Testkandidaten auch eine kleine Auswahl Spiele vor. Nichts dagegen zu sagen, zumal Minesweeper und Solitair heutzutage ohnehin kein gefährliches Suchtpotenzial mehr entfalten dürften.

Nicht so unmittelbar erschließt sich allerdings, warum der Behörden-Desktop im Hauptmenü einen Extrapunkt für Kleinigkeiten reserviert, worunter sich sinnfreie Software wie das Mousometer versammelt. Das Zuckerl für die Sekretärin hätte sicherlich auch noch bei den Spielen Platz gefunden. In demselben Startmenü hat der Konfigurator zudem als Zeichen seiner Kapitulation auch noch den Menüpunkt »Nicht zuzuordnen« untergebracht, der nur einen einsamen Eintrag beheimatet: Digikam, ein Utility für den Datenaustausch mit Digitalkameras.

Probleme mit der Menügestaltung haben allerdings auch andere. So mangelt es der Namensgebung auch beim Red Hat Desktop stellenweise an Klarheit. Bei ihm ist zum Beispiel nicht ersichtlich, worin der Unterschied zwischen den Menü-Optionen »Präferenzen« und »Systemeinstellungen« bestehen soll und weshalb die Vorgaben für das Anmeldefoto unter dem ersten, die zum Anmeldebildschirm aber unter dem zweiten Punkt zu finden sind.

Generell kann man den Kandidaten aber attestieren, dass sie sich um einen aufgeräumten Desktop und ein klar gegliedertes Startmenü bemühen, überwiegend gut verständliche deutsche Bezeichnungen verwenden und Icons benutzen, die ohne großes Grübeln Rückschlüsse auf das zugehörige Programm zulassen.

Benutzerfreundlichkeit beginnt genau genommen bei der Installation, auch wenn die im Fall eines Desktop-Rechners im Unternehmen sicherlich von IT-Fachpersonal erledigt wird. Dabei werden sich auch die Profis über die ausgereiften grafischen Installationsroutinen von Suse, Red Hat oder Sun freuen - in deutscher Sprache und bei Bedarf mit ausführlicher Online-Hilfe. Bei Red Hat müssen die Nutzer leider auf die Unterstützung für ReiserFS verzichten, ansonsten bieten alle Distributionen alle gängigen Filesysteme an.

Bei der Partitionierung besteht die Wahl zwischen Vorgaben und einem eigenen Schema. Suse, Sun, Xandros und Red Hat gestatten es, die aufzuspielenden Softwarepakete in thematisch sortierten Gruppen, nach Benutzerprofilen oder individuell auszuwählen. Hilfreich ist dabei die Paket-Suchfunktion bei Suse und Sun. Dagegen gerät die Installation des Behörden-Desktop leicht zum Abenteuer, etwa wenn die Terminalausgaben des textorientierten Installers von Systemmeldungen überschrieben werden, sodass nicht mehr zu erkennen ist, welche Optionen gerade zur Auswahl standen. Auch die Einrichtung der Festplatte ist für Ungeübte ein Risiko, zumindest wenn existierende Partitionen erhalten bleiben sollen.

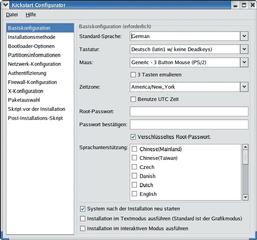

Wer viele Clients installieren muss, wird diesen Prozess automatisieren wollen. Suse bietet dafür mit Autoyast[1] ein Tool, das auf Grundlage von XML-Files den gesamten Installationsprozess ohne interaktive Eingriffe steuert. Auch die Distribution von Sun kann Autoyast verwenden. Ein ähnliches Werkzeug gibt es bei Red Hat unter dem Namen Kickstart. Hier lässt sich das Steuerfile automatisch bei einer manuellen Referenz-Installation generieren.

Das Thema Sicherheit spielt für ein Corporate-Desktop-System eine herausragende Rolle. Einer der Eckpfeiler sind korrekt konfigurierte Zugriffsberechtigungen auf Dateien. Suses Desktop löst das Problem besonders elegant, indem er drei Sicherheitslevel anbietet, die sich zudem individuell anpassen lassen: »easy« - das entspricht der Voreinstellung aller anderen Systeme im Test - »secure« und »paranoid«.

Während der Installation überträgt dann ein spezielles Kommando (»chkstat«) das gewählte Muster automatisch auf alle Files. Derselbe Prozess läuft später bei Konfigurationsänderungen ab und garantiert so die Konsistenz der Rechteverwaltung. Wegen der engen Verwandtschaft profitiert auch Suns Java Desktop von diesem Mechanismus.

Alle Distributionen verwenden einen festen Umask-Wert von 022, was nicht sonderlich sicher ist, da er allen Usern Leserechte an allen neu erzeugten Dateien einräumt. Ein weiteres potenzielles Sicherheitsproblem sind Files mit gesetztem SetUID-Bit. Hier fällt besonders Xandros auf, der mit 197 solchen Dateien rund viermal so viele aufweist wie die Mitbewerber.

Auch die Zahl der standardmäßig angelegten Systembenutzer und Gruppen sollte das nötige Mindestmaß nicht übersteigen. Alle Distributionen - außer Red Hat - kommen dabei mit weniger als 25 Benutzern aus. Doch haben die meisten von ihnen aus nicht immer einsichtigen Gründen eine Login-Shell. Red Hat bringt es zwar auf 44 Systembenutzer, weist dafür aber vielen von vornherein »/bin/nologin« als Shell zu.

Unnötige Serverprozesse vermeiden zählt zum kleinen Einmaleins der Systemsicherheit. Daher stört es, dass etwa Suse und Xandros ungefragt Samba starten, der X-Server bei Suse und Red Hat netzwerkweit erreichbar ist, ebenso der Xandros Task Manager. Portmap läuft auf allen Distributionen ohne zwingende Notwendigkeit. Auch ein Mailserver muss auf einem Desktop nicht unbedingt aktiv sein, doch nur Xandros verzichtet darauf. Zumindest ist er meist an das Loopback-Interface gebunden und so für die lokale Verwendung reserviert - allein der Postfix im Behördendesktop lauscht netzwerkweit.

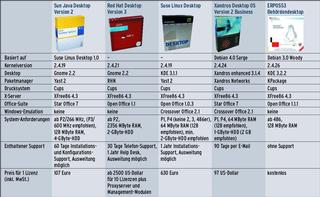

Fazit: Wer Linux-Server von Suse, Sun oder Red Hat einsetzt, wird wohl zuerst auf die Clients aus gleichem Haus schauen. Alle erfüllen die Anforderungen von größeren Installationen. Die Möglichkeiten für automatische Installation und Remote-Administration könnten in diesem Bereich den Ausschlag geben. Sun und Red Hat halten dabei die Spitze, wobei Sun den Vorteil eines außerordentlich günstigen Preises für sich hat (siehe Tabelle 1).

| Tabelle 1: Die Linux-Versionen für den Corporate Desktop im Vergleich |

|

|

Der Xandros Desktop, der einige interessante Extras und ein für ehemalige Windows-User vertrautes Outfit hat, eignet sich besonders für den Linux-Brückenkopf im Windows-Netz - sofern ihn die fehlende Internationalisierung nicht von vornherein disqualifiziert. Er könnte in die Liga der großen Desktop-Distributionen aufschließen, wenn die angekündigte deutsche Sprachunterstützung und das geplante Management-Tool tatsächlich einmal verfügbar sind.

Der Behörden-Desktop ist für die Amtsstube optimiert und bietet dafür einige sehr nützliche Features. Dazu zählen Voreinstellungen, die es erlauben, die Public-Key-Infrastuktur (PKI) der Behörden zu nutzen, sowie ein eigener Spam- und Virenschutz oder eine vorkonfigurierter Personal Firewall. In Umgebungen mit sehr vielen Clients müsste er sich allerdings von anderen Produkten bei Installation und Administration unterstützen lassen. Als Ablösung alter Mainframe-Terminals durch Linux-Clients taugt er mangels entsprechender Kommunikationsmöglichkeiten nicht. Ein wenig Oberflächen-Kosmetik bekäme ihm ebenfalls gut.

| Remote-Administration |

|

Schafft es der Admin mit 20 Usern in seiner Obhut noch, auf einer nachmittäglichen Runde mit der Patch-CD System und Sozialkontakte gleichermaßen zu pflegen, verlangen ihm 200 oder gar 2000 Benutzer eine andere Strategie ab: Kritische Updates und Patches muss er an Prototypen testen und anschließend automatisiert von einer zentralen Instanz verteilen können. An die Stelle individueller Rechner treten Gruppen gleich konfigurierter Systeme, die nach einem gemeinsamen Schema aktualisiert werden. Ein einzelner Client sollte im Problemfall schnell durch neue Hardware ersetzbar sein. Wie weit kommen die Hersteller dem Administrator dabei entgegen?

Für EinzelfälleKeinen Schritt im Falle des Behörden-Desktop. War hier schon die manuelle Installation hakelig, wird man sich bei einer größeren Zahl von Clients nur auf Debians Apt-get oder Remote-Managementlösungen eines Drittanbieters verlassen können. Die Xandros-Entwickler haben das Problem zumindest erkannt und einen Desktop-Management-Server namens XDMS entwickelt, der - laut Angaben auf der Xandros-Homepage[2] - noch vor Jahresende erhältlich sein soll. Damit sollen sich einmal Clients auf der Grundlage gruppenspezifischer Profile über das Netzwerk installieren und updaten lassen. Der Netzwerkverkehr kann dabei verschlüsselt werden. Auch ein Monitoring-Tool will Xandros integrieren.

Unter einem HutDass diese Fragen bei Red Hat von vornherein im Blickpunkt standen, wird schon daran deutlich, dass der Distributor die Desktop-Software überhaupt nicht als Einzelplatzversion, sondern nur im Verbund mit einem Management-Modul und mindestens einem Proxyserver verkauft. Das Management-Modul erweitert die Fähigkeiten des standardmäßig vorhandenen Update-Moduls um eine Möglichkeit, Gruppen von Clients zu bilden, auf die automatisch und zeitgesteuert Updates oder neue Software transferiert werden können. Auch die Rechte der Administratoren lassen sich nach Client-Gruppen differenzieren, wie man der Übersicht in[3] entnehmen kann. Dort wird aber auch ersichtlich, dass ein zentrales Konfigurations-Management, die Einrichtung neuer Systeme auf der Grundlage zentral verwalteter Musterinstallationen übers Netz oder die Rücknahme bereits eingespielter Patches in mehreren Schritten (Multi State Rollback) wieder auf einem anderen Blatt stehen. Dafür ist zusätzlich das ebenfalls kostenpflichtige Provisioning-Modul erforderlich. Wer dessen Funktionen aus Sicherheits- oder Geschwindigkeitsgründen vollkommen unabhängig vom Internet nutzen will, braucht zusätzlich einen so genannten Satellite-Server, das Starterkit zu 13500 US-Dollar.

Sonnige AussichtenAuch der Distribution von Sun ist anzumerken, dass ihr Hersteller über lange Erfahrung in großen Client-Server-Umgebungen verfügt. So ist für den Java Desktop - nach der Beschreibung auf[4] - mit der Sun Control Station 2.1 eine Remote-Managementsoftware im Angebot, die wenig Wünsche offen lassen sollte. Im Unterschied zu Red Hat ist hier alles mit einer Mehrbenutzerlizenz für das Desktop-Linux bereits gekauft und bezahlt. Neben der zentralen Softwareverteilung (Push- und Pull-Verfahren) oder der Bereitstellung konfektionierter System-Images können auch Zugriffs- und Ausführungsrechte auf den Clients verwaltet werden. So besteht die Möglichkeit, etwa den Internetzugang oder die Nutzung lizenzpflichtiger Software für bestimmte Benutzer oder Gruppen einzuschränken. Es gibt Werkzeuge für das Monitoring und die Übernahme des Client-Desktops durch einen entfernten Support-Mitarbeiter. Eigene Tools und Skripte sollen sich in das System einbinden lassen.

Desktops im DirectorySuses Linux Desktop ist für den Einsatz unter Novells Managementsystem Ximian Red Carpet Enterprise vorbereitet. Während diese Variante für Umgebungen mit bis zu 500 Clients geeignet ist, gibt es für größere Umgebungen bisher nur Lösungen im Rahmen von Projekten. So wurden beispielsweise in einem Fall mehrere tausend Clients in ein so genanntes Smartclient-Framework eingebunden, dessen Herzstück ein Suse Enterprise Server ist, der ein zentrales LDAP-Verzeichnis verwaltet. Das Verzeichnis enthält komplette Images von Referenz-Installationen beziehungsweise darauf bezogene Updates und Änderungen. Sie dienen sowohl der Erstinstallation über das Netzwerk als auch der Aktualisierung von Desktop-Systemen[5]. Eine solche Lösung gibt es zurzeit allerdings nur in Zusammenarbeit mit Suse und nicht als out of the box verwendbares Produkt. Größere Unterstützung für die Remote-Administration sollen nach Auskunft von Suse die bevorstehenden neuen Versionen von Enterprise Server und Desktop bieten. |

| Infos |

|

[1] Suse Autoyast: [http://www.suse.de/~nashif/autoinstall] [2] Xandros XDMS: [http://www.xandros.com/products/business/xdms/xdms_intro.html] [3] Red-Hat-Module: [http://redhat.com/software/rhn/table] [4] Sun Control Station: [http://www.sun.com/software/controlstation/index.html] [5] Suse Smartclient Framework: [http://www.suse.de/business/products/framework/smartclient] |